覚えなくてはいけない麻雀の役

麻雀には「役」という概念があります。

麻雀で上がる(勝つ)には、最終形でいずれかの役の条件を、満たしていなければなりません。

また、相手の点数を正確に知るためにも、役の知識は絶対に必要です。

その為、下記にお伝えする役は、全て覚えてください。

1翻役

門前清自摸和(ツモ)

面前で副露しない(鳴かない)で手を進め、ツモアガリすることが条件。

面前で副露しない(鳴かない)で手を進め、ツモアガリすることが条件。

つまり、鳴かないでツモあがれば、必ずこの役は付きます。

麻雀の初心者は、アガリ形だけを求める傾向にあって、鳴いて鳴いて鳴くまくって、気が付くと役が無い、なんてことがしばしばあります。

そうではなく、自力でツモを重ねることにより、このように他に役が無くても「ツモ」という役が付く。

我慢への対価という側面もありますね。

その他の役とも複合できる役です。

立直(リーチ)

先程と同じく、他に役がないテンパイ形ですが、面前で進めていくことにより、リーチが掛けられます。

そう、リーチも面前が絶対的条件です。

鳴いてからのリーチは、可愛い女子でないと、実施後即退場を命じられますw

一発・裏ドラアリのルールの場合、リーチを掛ければ、リーチ・一発・ツモ・裏3という、麻雀のビギナーズラックが余裕で起こり得ます。

平和(ピンフ)

面前、雀頭は翻牌以外、それ以外の面子はすべて順子であり、且つ待ちが二門(リャンメン)待ちであることが条件の役。

リーチやツモに並ぶ、麻雀の基本的役の1つです。

断么九(タンヤオ)

雀頭を含め、面子に字牌・幺九牌(ヤオチュウハイ)を含まない形で上がる役です。

雀頭を含め、面子に字牌・幺九牌(ヤオチュウハイ)を含まない形で上がる役です。

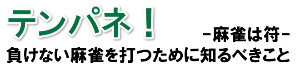

待ちの形(上の画像は間七索待ち)に制限はありません。

また、 ↓の画像のように、鳴いても上がれる役です。

一盃口(イーペーコー)

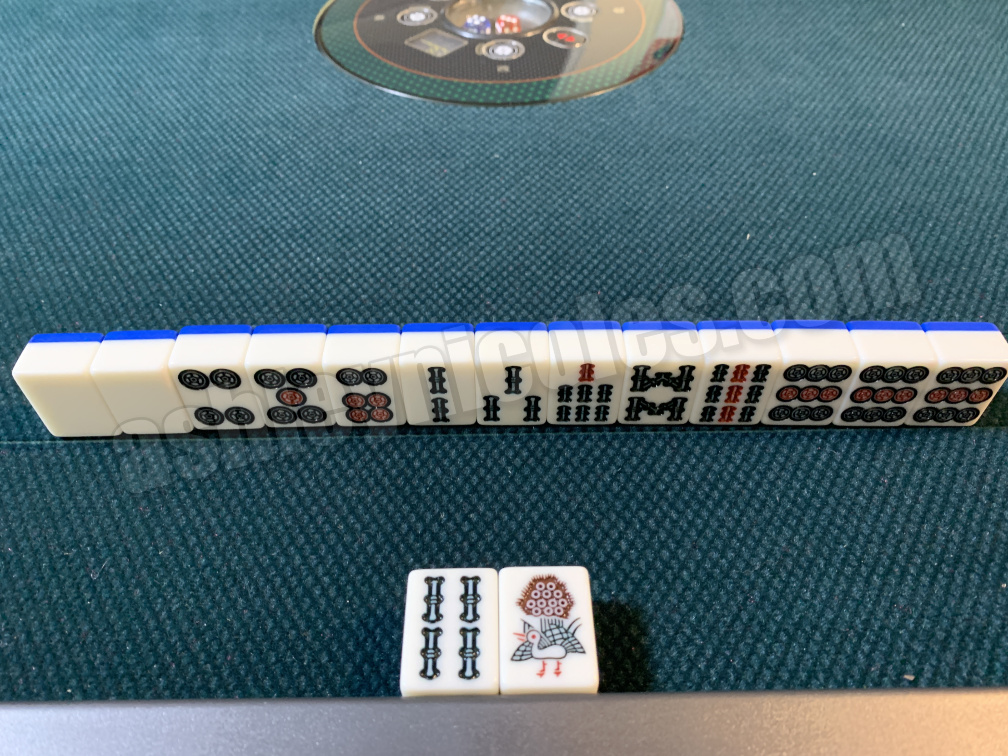

面前限定で同種・同数の順子が2つ重なると付く役。(上の画像は索子の2・3・4)

面前が条件ということだけで、待ちに制限もありませんから、オーラスで逃げ切りたい時などに、ダマで「イーペーコーのみ」で上がるとシブい感じに見られますw

役牌(ヤクハイ)

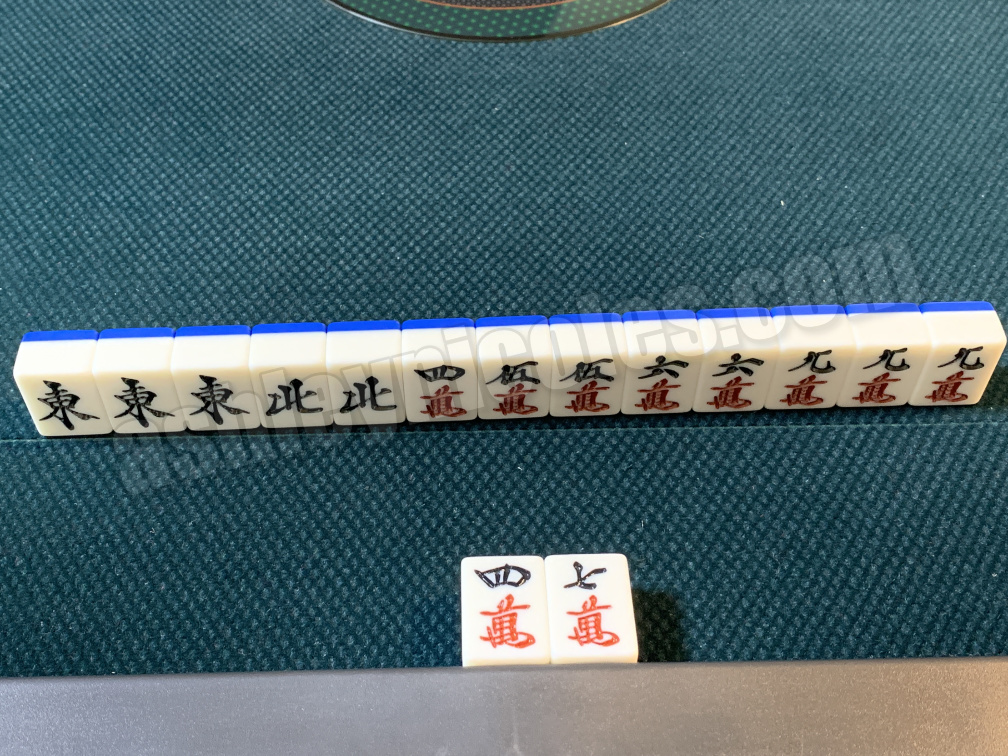

白・発・中・場風牌・自風牌のいずれかが刻子になると付く役。(上の画像は白)

白・発・中・場風牌・自風牌のいずれかが刻子になると付く役。(上の画像は白)

場風牌とは、東場の東・南場の南。

自風牌とは、親から数えて親が東、下家が南、対面が西、上家が北。

つまり、東場の親なら東が2つ分の役牌(ダブ東)となり、南場の親の下家は南がダブ南となります。

序盤から東を無造作に切り、ツイている親にまんまと鳴かれると、他のメンバーに冷ややかな目で見られるので注意しましょう。

海底撈月(ハイテイ)or河底撈魚(ホウテイ)

上の図の矢印牌、つまりツモれる最後の牌で、アガリすると付く役。

上の図の矢印牌、つまりツモれる最後の牌で、アガリすると付く役。

面前で無くても、また他に役が無くても、ハイテイは付きます。

↑の場合、面前であれば、ツモ・ハイテイ・ドラ1になりますし、何か面子を鳴いていればハイテイ・ドラ1です。

また、最後の牌でツモ者ではなく、他家が上がるとホウテイとなります。

↑の場合は、三筒を下家に振り込んでしまい、混全帯么九(チャンタ)・ホウテイ・ドラ1となります。

嶺上開花(リンシャンカイホウ)

槓(カン)をした際ツモる牌を、嶺上(リンシャン)牌と呼び、その牌で上がると嶺上開花(リンシャンカイホウ)という役が付きます。

面前シバリもありませんので、リンシャンカイホウのみでも上がることは出来ます。(麻雀漫画によくあるシーンです。)

尚、この牌だけで1翻役が付くので、他の牌と比較すると重要度が高い為、配牌時に画像のとおり山から降ろしておくのがマナーです。

槍槓(チャンカン)

他家が明槓(加槓)をしようとした牌でアガると、成立する役です。

麻雀の役の中でも、出現頻度が非常に少ない役であり、ボクの45年の麻雀歴の中で、自分で1度、他者で1度しか見たことが無い役ですが、存在する以上覚えておきましょう。

成立するのが、他家が明槓を試みる場合、つまりポンをしている牌に4枚目をツモり、カンをしようとした際ですので、単騎(タンキ)待ちやシャンポン待ちではありえない役です。

また、「国士無双の場合のみ、暗槓でもチャンカンが認められる」というローカルルールも散見されますので、ゲームを始める前に取り決めを確認しましょう。

2翻役

ダブル立直(ダブルリーチ)

通称ダブリー、配牌時に聴牌が入っていて、初巡にリーチを掛けることにより、2翻役になります。

滅多に無さそうに見えますが、丸1日麻雀を打っていると、自他合わせ2回くらいは出現することが多いです。

只、その先である天和(テンホー)&地和(チーホー)の両役満は、これまで実践でボクは見たことがありません。

ボクの麻雀の7不思議のひとつです。

混全帯么九(チャンタ)

雀頭を含め、面子が幺九牌(ヤオチュウハイ)を絡めた順子と暗刻で、構成する役です。

雀頭を含め、面子が幺九牌(ヤオチュウハイ)を絡めた順子と暗刻で、構成する役です。

つまり、断么九(タンヤオ)の逆ですね。

鳴いてもOKですが、その場合1翻役に格下げになります。

対々和(トイトイ)

面子がすべて刻子(コーツ)で構成されたアガリ役です。

面子がすべて刻子(コーツ)で構成されたアガリ役です。

翻牌や混一色(ホンイツ)などと絡め、比較的よく目にする役と言えます。

また、初心者がやたらと目指す役として有名であり、ポンポン鳴きまくり、なぜか手牌が無くなってしまうという珍事(少牌)が起きやすいのでご注意を。

ちなみに、鳴かずにこれを達成させると、四暗刻(役満)に飛躍します。

三槓子(サンカンツ)

手牌で3つの槓子を成立させると付く役です。

手牌で3つの槓子を成立させると付く役です。

三槓子の出現率は低いですが、 槓ドラ狙い(打点狙い)で、カンが2つ入ることはしばしば目にします。

そして、その際に重要なのが「符」の計算です。

ちなみに↑の符の合計、わかりますか?(東場の西家、ツモアガリの場合)

小三元(ショウサンゲン)

三元牌(白・発・中)のいずれか2つが刻子、残った1つが雀頭という形の役。

その他の面子構成に縛りはありません。(鳴いてもOK)

三元牌を2副露してしまうと、とたんに警戒が強まるので、手の内で2つを暗刻にしたいところ。

でも、それが出来れば苦労しませんw

混老頭(ホンロートー)

トイトイの幺九牌(ヤオチュウハイ)バージョンで、すべての面子が刻子であり、且つ幺九牌で構成された形です。

トイトイの幺九牌(ヤオチュウハイ)バージョンで、すべての面子が刻子であり、且つ幺九牌で構成された形です。

当然トイトイと複合するので、翻数はトイトイ+ホンローで4翻になります。

三色同順(サンショクドウジュン)

萬子・筒子・索子で、同数の順子を構成する役です。

萬子・筒子・索子で、同数の順子を構成する役です。

その他の縛りはなく鳴いてもOKですが、その場合1翻役になります。

そして、運はもちろん大切ですが、打ち方のセンスにより、出現頻度が変わる役の代表ではないでしょうか。

三色同刻(サンショクドウコウ)

萬子・筒子・索子で、同数の刻子を構成する役です。

こちらは三色同順と比較して、恐らく10,000倍くらい難しいでしょう。

ちなみに、ボクはこの役で上がったことがありません。

三暗刻(サンアンコウ)

面前の手牌に、3つの暗刻を抱えることで成立する役です。

面前の手牌に、3つの暗刻を抱えることで成立する役です。

一手替わりで四暗刻になるので、四暗刻を目指しつつ、三暗刻で落ち着くということが良くあります。

一気通貫(イッキツウカン)

通称イッツー、同一色の数牌を1~9まで順子で揃える役です。

通称イッツー、同一色の数牌を1~9まで順子で揃える役です。

混一色(ホンイツ)や清一色(チンイツ)、ピンフとも重複しやすく、上がると気持ちいい役ですね。

鳴いてもOKですが、その場合は1翻役になります。

七対子(チートイツ)

通称チートイorニコニコ、手牌のすべてを対子にすることで成立する役です。

初心者の多くは、チートイを狙いながら途中でトイトイに走り、他者のリーチが掛かった時点で黙るか全ツッパで玉砕しますw

ちなみに、5対子からの3択が鬼門であり、3連続でミスると、その日はもう立ち直れません(涙

3翻役

二盃口(リャンペーコー)

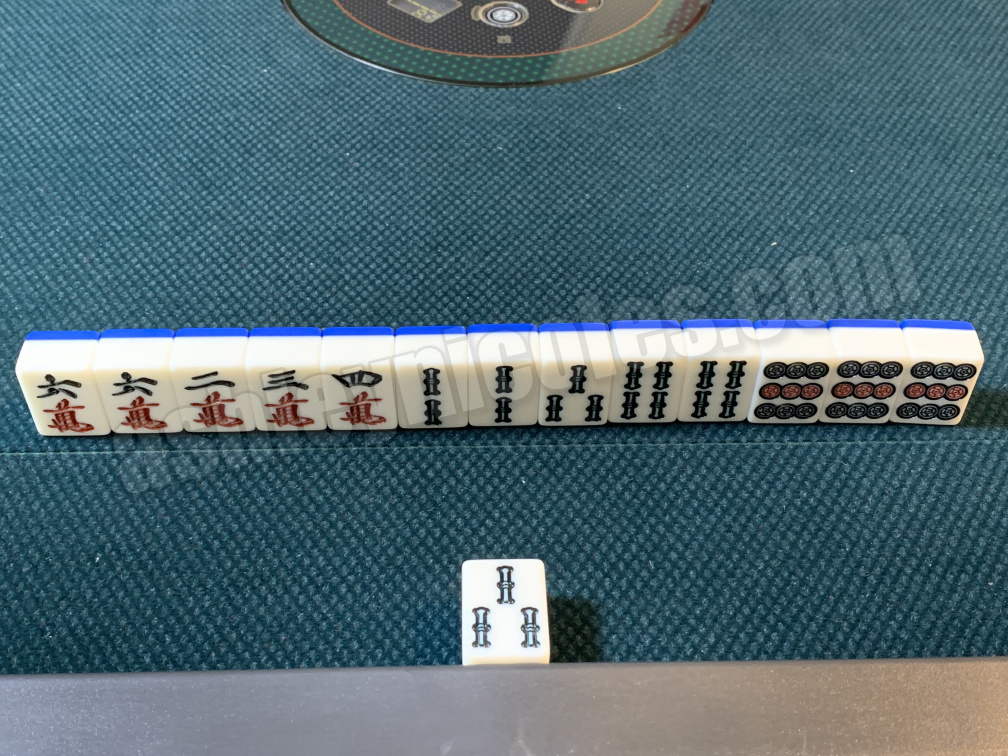

アガリ形は七対子と瓜二つですが、こちらは雀頭1つに順子が4つの上がり形。

アガリ形は七対子と瓜二つですが、こちらは雀頭1つに順子が4つの上がり形。

つまり、雀頭と一盃口が2つという役です。

↑はわかりやすく嵌張(カンチャン)待ちにしていますが、ピンフとの複合も多く、その場合は高めが二盃口という形になります。

混一色(ホンイツ)

これもビギナーが好きな役、字牌と一色の数牌(シュウパイ)で構成された役です。

鳴いてもOKですが、その場合2翻役となります。

翻牌とドラを絡めやすいので、オーラスでマンガンが必要な時など、配牌から決め打ちするケースも多いですね。

純全帯么九(ジュンチャン)

混全帯么九(チャンタ)の字牌がないバージョン。字を見ると「純粋な幺九(チャンタ)」と読めますね。

鳴いてもOKですが、その場合2翻役となります。

面前で三色と絡めた「ジュンチャンサンショク」を上がると、なぜかこの上ない達成感を味わえる、個人的に大好きな役です。

6翻役

清一色(チンイツ)

面前で上がるとメンチンと呼ばれる、麻雀の一般役の中で最強の役。

手配すべてを同一色で構成する役です。

配牌で同色が8つあると、ついつい狙いたくなるのですが、そうそう上がれませんw

鳴いてもOKで、その場合は5翻役になります。

https://ashleynicoles.com/2021/10/06/hull/